キャリアパス

介護職員等の処遇改善加算要件の一つとなっているキャリアパス。加算を受けるという目的だけではなく、本来の趣旨に基づき職員のキャリアアップと人材確保に向けて適切な制度設計が求められています。

このキャリアパスについて、処遇改善加算の要件をもとに説明いたします。

キャリアパスとは

キャリアパスとは、「キャリア」と「パス」を合わせた造語です。「キャリア」は、経歴や職歴といった意味、「パス」には、「道」という意味があります。これらから「(目標とする)職務経歴に向かって進んでいく道すじ」という意味で捉えることができます。

高齢者福祉、障がい者福祉の現場では、深刻な人材不足が課題となっています。

人材を確保するための方法として、「人材採用数を増加すること」、「採用した人材を定着させること」の2つの課題に取り組む必要があります。

そのうち採用した人材を定着させる取り組みの一つとして、キャリアパス制度の導入が有効であると考えられています。

実際に働く職員からは「仕事にやりがいは感じているが、キャリアアップが困難である」といった声があがっています。

この課題を解決するにあたって処遇改善加算を通じてキャリアパス制度の構築を図ろうというものです。

キャリアパスの視点

キャリアパスは、処遇改善加算の要件となっているものではありますが、前述のとおり意味合いやさまざまな背景があります。

このキャリアパスは、さまざまな視点で見られることとなります。

経営者視点:処遇改善加算が得られ、職員に還元することができる。

職員視点:将来のキャリアイメージができ安心して働くことができる。

第三者視点:監査時に確認を受けるほか、求人の際に評価対象としている。

したがって、処遇改善加算を受けるためだけにキャリアパスがあるわけではないことを認識しましょう!

処遇改善加算におけるキャリアパス要件

処遇改善加算の要件としてのキャリアパスは3つの要件が設けられています。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

イからハまでのすべての基準を満たす。

イ 職員の任用時における職位、職責または職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標および①・②の両方またはいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保している。かつ、それらをすべての職員に周知している。

- 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。

- 資格取得のための支援の実施

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。かつ、それらをすべての職員に周知している。

- 経験に応じて昇給する仕組み

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。 - 資格等に応じて昇給する仕組み

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 - 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

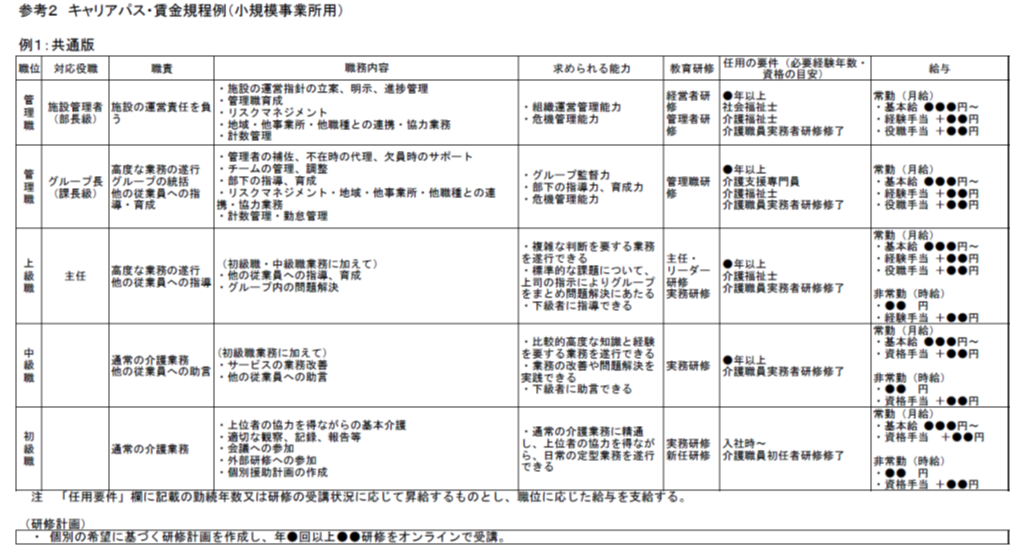

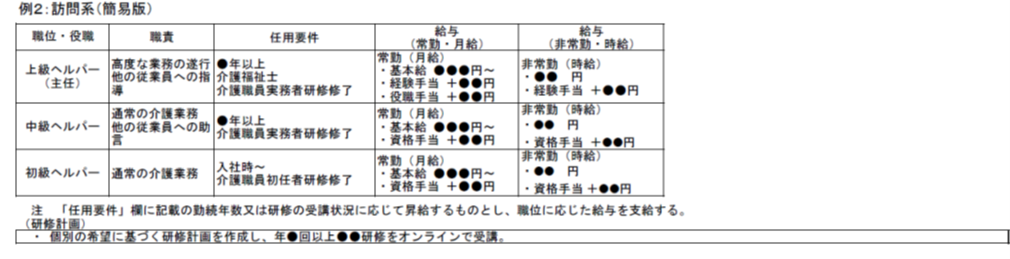

キャリアパスの例

厚生労働省のキャリアパスの例示です。小規模事業所用と簡易版が示されています。

イメージをつかむために参考にしてください。ただし、そのまま使用するのではなく、必ず自社に合わせた形に変える必要があります。

キャリアパス作成のポイント

キャリアパス作成のポイントとして、①現状を把握する、②見える化する、③一緒につくる、ということを提案しています。

- 現状を把握する

- 現在の自社の処遇や制度について把握することがスタートになります。

キャリアパス要件に該当する事項について、どのような状況で、どこに課題があるのか把握します。

現状と大きく異なるキャリアパス制度を設計した場合、職員に混乱や不満が生じることとなります。

現状把握がキャリアパス作成において重要になります。

- 見える化する

- 中小企業・小規模企業においては、現状について明文化されていないことが多くなっています。

キャリアパスの構築は、経営者や職員の頭の中にある情報を見える化する作業となります。

明文化することで課題が明確になるという利点もあります。

- 一緒につくる

- 現状把握を行い、見える化した結果、課題が明確になります。

その課題を解決する方法として、どのようなキャリアパスが求められるのかを経営者の一存で決めるのではなく、職員と一緒に設計することが望ましいと考えます。

人材不足の解消を背景にしたキャリアパス制度です。策定したキャリアパスに不満を持って離職するようなことがあっては本末転倒です。

納得性のあるキャリアパスを策定するためにも職員の意見を取り入れることは有効な手段となります。

まとめ

処遇改善加算要件であるキャリアパスは、単に加算取得のためだけでなく、人材不足解消と職員のキャリアアップ・定着を目指す制度です。

処遇改善加算におけるキャリアパス要件は、以下の3点です。

- 任用要件・賃金体系の整備: 職位・職責に応じた要件と賃金体系を定め、就業規則に明文化し周知すること。

- 研修の実施: 資質向上の目標と計画を策定し、研修機会を提供すること。

- 昇給の仕組みの整備: 経験、資格、または一定の基準に基づき定期的に昇給する仕組みを定め、周知すること。

キャリアパスは、経営者、職員、第三者それぞれの視点から評価されるため、現状把握、制度の見える化、そして職員との共同作成が重要です。これにより、納得性のある制度を構築し、職員の定着と人材確保を図ることが可能となります。

最終更新日:2025/9/24

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください